《成功新華流10/6節目回顧》87歲作家白先勇進駐小紅書 青春版《牡丹亭》再掀熱潮/臺灣舞蹈家與藏族青年攜手二十年:以心伴心的兩岸婚姻故事

924

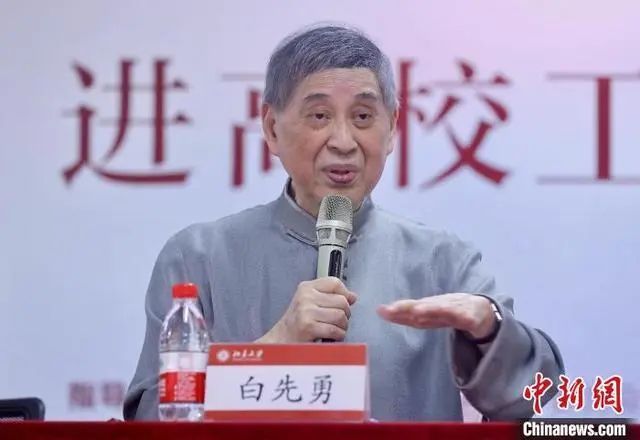

87歲作家白先勇進駐小紅書 青春版《牡丹亭》再掀熱潮

臺灣著名作家白先勇近日在北京活動期間,正式開通大陸社交媒體“小紅書”個人帳號,引發廣泛關注。他在開通帳號的視頻中表示,將分享《紅樓夢》《牡丹亭》等文學與藝術的相關內容,希望與更多網友共同領略藝術之美。截至目前,該帳號粉絲數已接近五萬。

白先勇是昆曲青春版《牡丹亭》的總製作人,多年來致力於推廣昆曲藝術。他主持製作的青春版《牡丹亭》,自2004年首演以來,已走過海內外四十多所高校,演出超過五百場次,累計吸引近百萬觀眾。該版本透過年輕演員的演繹吸引青年觀眾,延續昆曲的生命力。

日前,白先勇攜青春版《牡丹亭》重返北京大學,舉辦主題為“青春版《牡丹亭》‘西遊記’”的演講,分享該劇在臺北、大陸及歐美巡演的經歷。這是青春版《牡丹亭》第五次走進北大校園,並適逢首演20周年紀念演出,三天演出座無虛席。

在演講中,白先勇回憶青春版《牡丹亭》的創作初衷,“這部戲歌頌青春、歌頌愛情、歌頌生命,希望讓更多年輕人看見昆曲之美。”他鼓勵北大的學生成為昆曲的未來傳播者,“你們是第一種人——看過青春版《牡丹亭》的。”現場掌聲和歡呼聲不斷,氣氛熱烈。

青春版《牡丹亭》以其對文化內涵的深刻挖掘贏得觀眾好評。例如,杜麗娘出場時的舞臺佈景特意選取杜甫詩句,讓觀眾感受到傳統文化的厚重與優雅。一位清華大學的博士生觀眾表示,“這部戲永遠青春,它不僅展現了經典的魅力,也融入了現代觀眾的審美。”

白先勇還分享了青春版《牡丹亭》在大陸高校演出的點滴。他特別提到2004年在蘇州大學的首場校園演出,學校為此特地克服電力不足等困難,展現了對昆曲的支持。這場演出也成為青春版《牡丹亭》校園行的起點,讓更多青年走近這一非物質文化遺產。

北京大學的學生們也表達了對《牡丹亭》的熱愛。法學院碩士生趙穎容為聆聽白先勇的演講,提前一小時排隊入場。她認為,白先生的努力讓傳統文化變得生動可感,並希望以自己的方式推廣中華文化。

87歲的白先勇仍然奔走於昆曲的傳播之路。他的“小紅書”帳號,成為一個新的橋樑,連接更多年輕人與昆曲這一古老藝術。他表示,希望有更多人支持青春版《牡丹亭》和《紅樓夢》,共同探索傳統文化的現代價值。

臺灣舞蹈家與藏族青年攜手二十年:以心伴心的兩岸婚姻故事

在雲南昆明,有一對跨越文化與地域的兩岸夫妻,丈夫是雲南香格里拉的藏族青年茨主多吉,妻子是來自臺灣桃園的舞蹈家黃雅姿。他們從相識到相戀,從結婚到攜手走過近20年,這段以愛為基礎的婚姻,成為兩岸婚姻的典範。

舞蹈結緣:從臺前到幕後的相知

2005年,黃雅姿隨她創建的桃園舞蹈團來到雲南演出,與茨主多吉在原生態舞蹈《雲南映象》的演出中相識。兩人在舞蹈合作中互生好感,逐漸從舞蹈夥伴變為人生伴侶。談起初識,茨主多吉回憶道:“她是遠道而來的舞蹈家,我還是小演員,不知怎麼就喜歡上了。”

2007年,茨主多吉為愛跨越海峽,來到臺灣與黃雅姿結婚。當時兩岸婚姻的手續並不方便,但這對新人花了半年多時間,終於成為一對正式的兩岸夫妻。

在臺灣的融入與改變

初到臺灣時,茨主多吉因其藏族背景與服飾受到關注,但臺灣民眾的熱情與好奇化解了他的陌生感。他很快融入黃雅姿的舞蹈團,教導雲南民族舞蹈,並擔任團長。他們還育有兩個女兒,分別取名格桑曲珍與江央卓嘎,寄託對傳統文化的傳承之意。

黃雅姿感慨丈夫在臺灣的適應與努力:“他自幼在瀾滄江邊長大,喜愛自由,但為了家庭,他作出了許多改變,也成為一位出色的奶爸。”

回到雲南:以舞蹈為橋梁連結兩岸

2017年,這個家庭選擇回到雲南昆明,將兩岸舞蹈文化的融合帶進學生的課堂。目前他們經營著三所舞蹈培訓學校,不僅傳授舞蹈,也促進兩岸文化交流。他們還組織臺灣學生到昆明學習民族舞蹈,上月舉辦的一場露天演出吸引了眾多市民觀看。

“舞蹈是沒有界限的交流語言。”茨主多吉與黃雅姿希望未來能舉辦更多活動,讓舞蹈成為連接心與心的橋梁。

以心伴心:婚姻的真諦

茨主多吉和黃雅姿認為,兩岸婚姻與其他婚姻並無不同,關鍵在於以愛為基礎的理解與包容。“沒有秘訣,只有以心伴心。”茨主多吉笑著說,“祝福每一對兩岸婚姻,也希望舞蹈能讓更多人感受到愛與連結的力量。”

這段跨越地域與文化的愛情故事,還被寫入歌曲《雲臺謠》,並拍成MTV,成為兩岸婚姻的生動寫照。興趣盎然的讀者不妨一聽一看,感受這段動人的愛情與文化交流之旅。